Index

自分の興味に素直に行動することはすごく楽しい。新聞を通して、少しでも伝わったら嬉しいです。

埼玉県立松山高等学校 新聞部のみなさん

「文武不岐」の創業精神を旨に100年以上の歴史を刻んできた公立高校。1940年後半には既に存在したという新聞部は一時期部員が途絶えていたが、2021年に復活。2024年には、全国高等学校総合文化祭の新聞部門で2年連続・2度目の最優秀賞に輝いた。

■顧問 矢野 悠季先生

松山高校に赴任して2年目に新聞部の顧問に就任。当初は部員0名だった新聞部を復活させ、100名を超える規模と実力を持つ部へと導いてきた。

■新聞部員のみなさん

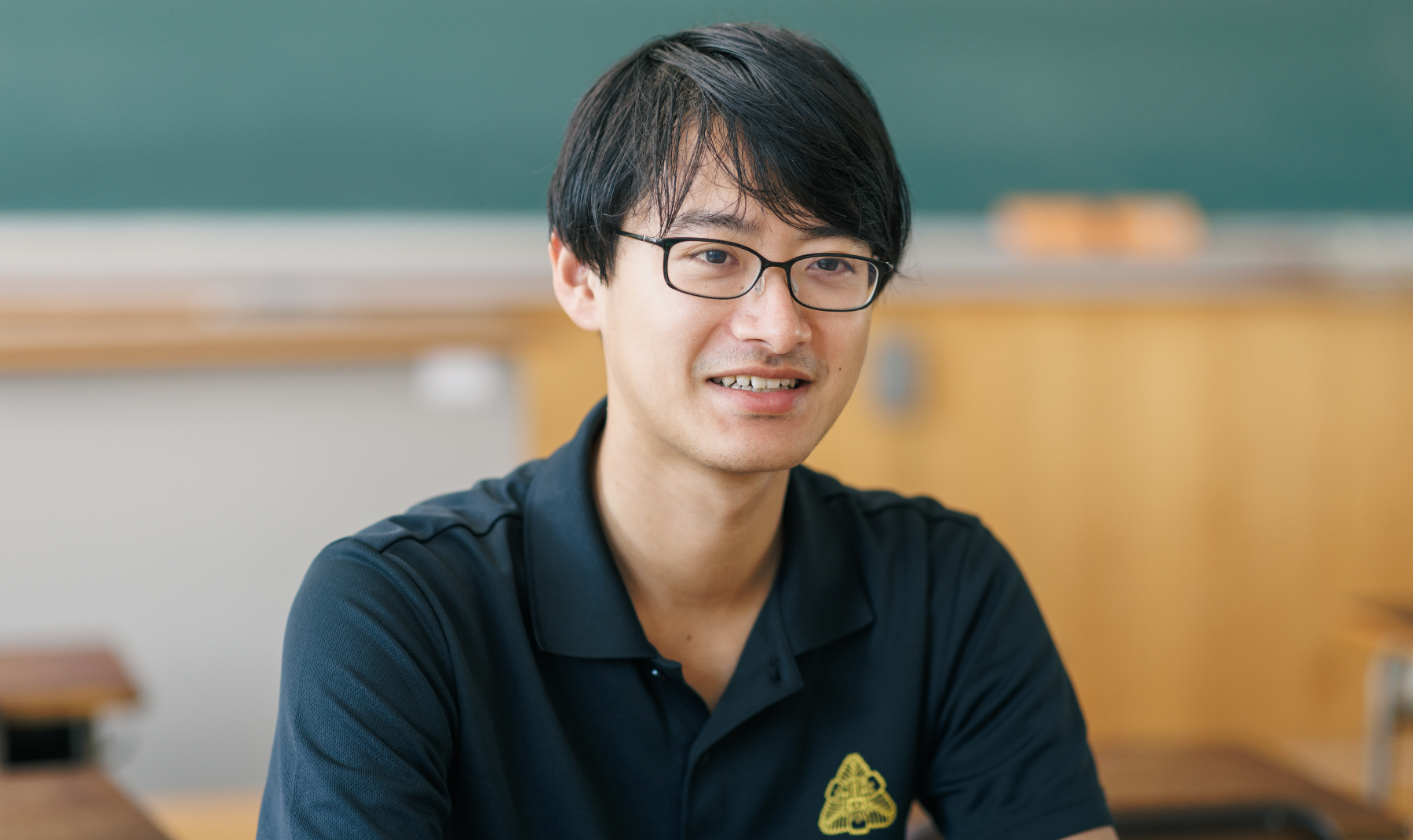

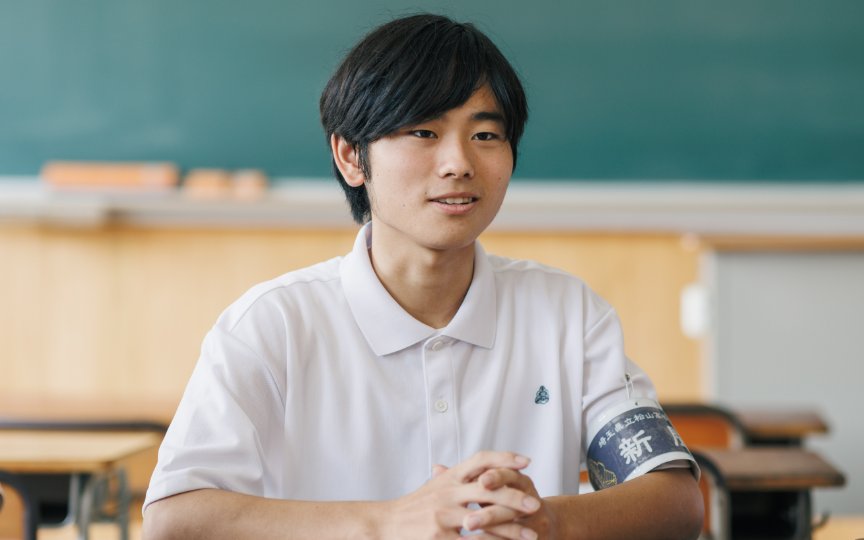

部長 根本 翔大さん (取材班/ライター班)

新聞部の現部長。取材班とライター班を兼任。色々なところに取材に行けることが楽しそうと感じて新聞部に入部。

取材班長 柴生田 将悟さん

主に取材を担当。校外に出て取材することで自分の視野が広がりそうだと感じ、当初ノーマークだった新聞部を選んだ。

ライター班長 小島 悠生さん

取材からライティングまでこなす、ユーティリティープレーヤー。入部前に新聞部の上級生から取材を受け、その取材の上手さに憧れて入部。

写真班長 岡安 海斗さん

もともと電車の写真を撮ることが趣味で、共通の趣味を持った新聞部の先輩から勧誘を受け、入部を即決。人物より建物の撮影が得意だと言う。

IT班長 筒山 諒さん

主に新聞のレイアウトや段組などを行い、発行前の最終段階を担う。入学当初は別の部活動に入部予定だったが、新聞の魅力に惹かれて入部。

「生徒の様子を記録するのは、生徒の方が得意なんです。生徒が目で見て感じたことを、生徒の手で作った新聞で残していくことに意味があるんです」。穏やかな口調でそう語ってくれたのは、松山高校新聞部の顧問、矢野先生。部員0名、廃部寸前の新聞部を突然任され、たった3年で高校総文の最優秀賞という快挙を成し遂げた裏側について、言葉を紡いでくれました。

部員全員が好きな自分で輝くために。導き出した、「分業制」と言う最適解。

運動部の練習する音や応援団の声が聞こえてくる、夏休みの午前中。矢野先生にお話を聞くと新聞部も3年生が引退し、新たなスタートを切ったばかりとのことでした。また、松山高校は「取材」「ライティング」「撮影」「編集」の4つに分業して新聞を作っていることが特徴と教えてくださいました。この「分業制」の背景には生徒を思う矢野先生の優しさと、118人の部員全員の力を引き出す工夫がありました。

学生時代も含めて新聞は一度も作ったことなんて無かったという矢野先生。今振り返ると最初の新聞は見よう見まねでしたね、と笑いながら話してくれました。

生徒さんたちは新聞の制作を分業していると伺いましたが、そこには何か意図があるのでしょうか。

これには、生徒の様子と私自身の経験の2つの理由があります。 まずは、生徒一人ひとりが、個人の特長が活きる場で活動してほしいということです。きっかけは1人の生徒。立ち上げ当初、新聞部の中に話すことが苦手な生徒がいたんです。私はその子の考え方がすごく好きで、持っているものを引き出すには話させるよりも書かせた方がいいと思ったんです。例え苦手なことがあっても、自分が得意なことなら輝ける。一人ひとりが活躍するためには、分業制がベストであると判断しました。 もうひとつは、私自身、人に頼ることが苦手だったからです。結構、完璧主義者な側面がありまして…。例えば新聞を作り始めた時、撮影をするために私自身がカメラを持ってみたら、手が震えてしまって「あ、これはできない」って思いました。生徒にもそういう子がいるんですが、完璧じゃないからできない、しかも人に頼れないというのは単純に辛いんです。生徒にはそういった無理をしてほしくなくて分業制にしたところ、一人ひとりが特長を活かして活躍できる環境になったと考えています。

生徒たちが、自分が活躍したい場所を選べる、ということですか!

その通りです。 新聞制作のいいところは、一人ひとりが自分のやりたいことをやっていても、発行するためには最終的に必ず全員の協力が必要になることです。パズルのようにピースが欠けたら完成しないものなので、そうすると自然と協調性が身についていきます。この力は、社会に出た時に非常に重要なことだと思います。 自分の選んだ役割を通して学ぶことはなんでもいいんです。苦手なことを克服するでも、得意なことをもっと伸ばすでもなんでもいいから、最終的に補い合うことを学んでほしい。そうして完成させることに意義があると感じています。

「再建1年目は見よう見まねの新聞制作だったにも関わらず、当時の部員たちは下級生たちが進むべきレールをしっかりと敷いて、みんなで基礎を作り上げてくれました。」

成長って、目に見えてわかるものですか?

わかりますね。本人たちはなかなか気付かないですが、顧問として関わっていると、生徒たちの成長を感じる機会がたくさんあります。 例えば、もともとは積極的に前に出るタイプではなかった生徒が、アポイントから取材当日の段取りまで全部考えて動いているとか、そういった経験がよくある。顧問として面白さを感じています。

得意なことはみんな違うのが当たり前だから、一人ひとりがやりたいことで全力を尽くす。

紙の新聞が家にあることが当たり前では無くなった現代において、入部するまでは新聞に全く馴染みが無かったという生徒さんも少なくありません。そんな彼らが現在、毎月2〜3部とかなりのハイペースで本紙を発行しているとのこと。どのような思いで新聞制作に取り組んでいるのか、代替わりで部長・班長を引き継いだばかりの2年生5人に話を聞いてみました。

みなさん、それぞれの役割で新聞づくりにこだわりや工夫があるのではと思いますが、いかがですか。

僕は取材班で、取材相手の話に臨機応変に対応することを心がけています。取材していると、段々と話が違う内容になってしまったりするんですが、そのままズレた方向でいいお話が聞けたりすることもあるので。 もともと入部したときには人と話すのが苦手で、話を引き出すとかも全然出来ませんでしたが、1年やってきて上手になってきたかなと思っています。

僕は取材班とライター班を兼任していて、新聞を書くときにはこちら側の主観が入ってしまわないように気をつけています。僕自身がどうこうではなくて、相手が強調したいことをしっかり伝えることを意識して、ご本人の気持ちを伝えるライティングを心がけています。

取材でお話を聞いている時に写真を撮る場合、対象の方を見下ろすような写真だと失礼なので、正面と少し斜めの画角から、目の高さくらいで撮ることを意識しています。特に校外だと撮り直しが効かないのでたくさん撮るようにしています。 それから写真班は、撮るだけでなくキャプションも考えるので、写真と内容が紙面の中でうまく繋ぎ合わせられるように、ということも大切にしています。

岡安さん(写真班)

筒山さん(IT班)

IT班は、その号のテーマをひと目で感じてもらいたくて、レイアウトや色の付け方に注意しています。例えば「ホラー」の号だったら暗めの色にするとか。レイアウトは矢野先生と相談しながら組みますが、段組みには暗黙のルールもあるので、毎回みんなで確認しながら作り上げるようにしています。取材やライティング、写真を撮ってくれたみんなの思いが、読んでくれる方に一番伝わるように心がけています。

左腕に腕章をつけて、取材活動に臨んでいる新聞部のみなさん。「松山高校新聞」「空は晴れたり」という校内新聞を1年間で約100部のペースで発行しているとのこと。

そういったこだわりは、先輩から受け継がれてきたものなのでしょうか。

基本は受け継がれてきています。それに加えて、もっと良くなる方法があれば新しく追加していくという感じです。 その変化は、同じ班の中でも、一人ひとり出来ることと出来ないことがあるのは当たり前で、その中でみんながベストを尽くせるようにしている工夫でもあります。

まずは「自分たちの興味を大切に」。その興味の輪が広がるように、新聞に思いを込める。

本紙を月に2〜3部発行するとなると、取材も多そうですね。

校内の取材と外部取材があって、どちらも結構頻度は多いです。 校内であれば生徒同士で直接取材をお願いできますが、外部取材は矢野先生にも協力してもらいながら、アポ取りから行います。

外部取材って、自由に行きたい所に行けるんですか?

わりと自由に行けますね。学生だからかもしれないですけど、頼んでみると快く受け入れてくださることが多いです。 新聞部は、「自分たちの興味を大切に」という言葉をモットーとしています。企画は、テーマに合ったものをみんなに挙げてもらっていて、投票が多い順で決めています。自分が行きたい取材先に手を挙げて、まずはそれぞれが行けるように動いてみるようにしています。

根本部長(取材班/ライター班)

自分は電車が好きなんですけど、取材でくめがわ電車図書館に行けたことは嬉しかったです。部活を通して、ずっと行ってみたかった場所に行って、しかも取材までさせていただけたのは本当にいい経験だなって思います。

最近、子どもの頃から行っていた百貨店が閉店になると聞いて、ぜひ取材したいと思って訪ねてきました。実際に働いている方から「地元の方に申し訳ない気持ち」だとか、これまでどんな気持ちでやってきたかを、聞けたのが印象的でした。

インタビュー後の逆取材のひとコマ。岡安さんの相棒とも言えるカメラは、入部前、趣味で撮っていた頃からずっと大切に使っているとのこと。カメラのおかげで共通の趣味を持った先輩と出会い、入部のきっかけにもなった。

ラーメン協会の方の取材も印象的でした。1年に1000杯以上ラーメンを食べると言っていて、なんて面白い人なんだ!と。ラーメンの話をされている時、本当に生き生きとしている表情が印象的で、こんなお話が聞けることこそ取材の醍醐味だなと感じました。

「ここは無理かな」と思っても、ダメ元でアポ取ってみたら行けた!ってことがあるので、その時は思いが伝わったのかなって嬉しくなります。

取材終わりにみんなでラーメンを食べるのが定番のコースだとか。それぞれがおすすめのラーメンの画像を見せあっている姿から、普段の仲の良さが垣間見えました。

みなさん自身が楽しんで作っているからこそ、色々な記事が生まれるんですね

そうだと思います。 なので、新聞を作るときは、読んでくれるみなさんにも楽しんでもらいたいと思って作っています。結局は自分たちが興味あるものについて書いているわけなので、それについて読んで楽しんでもらって、みんなにも知ってもらえたら嬉しいなという思いがあります。

僕も、読んでくれているみんなの興味の幅が広がってくれたらいいなと思っています。読んでくれる方も含めてみんなで興味を共有するというか、そんな思いで作っているので、同じ思いで見てくれたら嬉しいです。

柴生田さん(取材班)

小島さん(取材班/ライター班)

僕の場合は、極端に言うと全校生徒の900人全員に面白いと思ってもらうものではなくてもいいと思っているんです。それよりも、100人とか10人、もっと言うと1人でも、自分の書いた記事で何かしら心を動かすことができたらなって。自分が書いた記事で、誰かひとりでも興味を持ってくれたら、それだけで書いた甲斐があったなって思えます。

記録する過程は、記憶に残る。だからこそ、作る過程を心から楽しむことに意義がある。

分業制だけでなく、年間140回程を数える外部取材の多さや高頻度で発行可能な活動体制など、随所に生徒自身の特徴が活きるための工夫が感じられる取り組みについて、矢野先生は「生徒たち自身が心から楽しんでやってくれているということだと思います。」と言います。そんな活動方針について、改めて矢野先生に伺いました。

外部取材に頻繁にいくようになったきっかけはあるのでしょうか?

再度新聞部を立ち上げて2年目、最初の生徒たちが入部して1年半ぐらい経った頃、生徒たちから自然と出てきた言葉が、今も松山高校新聞部のキーワードになっている「自分たちの興味を大切に」でした。 それを機に、「自分たちが本当にやりたいことをやってみよう」というスタンスに変わって、必然的に外部取材が増えていきました。

外部取材が楽しい、ということなのでしょうか。

楽しいんだと思います。例えば、彼らがラーメンフェスタに行かせていただいた時なんか、すごく楽しそうでした。 学校の新聞という特性を踏まえると、ラーメンフェスタが一面になることって、普通は無いんです。本来であれば、フードロスなどの社会的な問題を真ん中に据えるべきなのかもしれません。でも、私はそれでもいいと思っています。みんなで楽しんで、楽しい記事を作り上げる。それが例え社会性が弱くても、高校生にとっては大切なことだと思っています。

「部員全員の動きを把握して見守り、何かあれば謝罪をすることが顧問の役割です。ただ、それは失敗じゃなくて挑戦した結果であって、成長するチャンスなんです」と語ってくれました。

その活動自体を記録し、生徒の記憶に残していくということですか。

まさにそうです。 新聞の発行は目的ではありますが、その過程が一番大事。失敗も成功も含めて、過程を楽しんでほしいと思っています。紙面を見れば、楽しかったかどうかわかります。みんなでよく考えて、楽しくやって、失敗もして、でも考えながら作成した紙面は、最終的に楽しそうな様子が出るんです。見ていてこれは楽しそうだな、と思えるものができたら、それで十分です。

中には校外取材が苦手な生徒もいるのでは?

もちろん、行きたくない子は行かなくてOKです。校内取材も大切で、全員が外部取材ばかりでは困ってしまいます。何度も言うように、一人ひとりが自分の特長を活かせる場所で、好きなように活躍すべきです。 他人に発信したいという自分の思いを大切にして欲しくて、だからこそ「自分たちの興味を大切に」してほしいと思っています。

ものすごい数の作品数が、全て保管されていました。そこには、こだわって作り上げている思いが詰まっていました。

一人ひとりが「興味を大切に」した結果として、高校総文2連覇とのこと。おめでとうございます。

ありがとうございます。 高校総文のいいところは、提出する制作物がどれか1作品じゃないことです。今回最優秀賞をいただいたのも、1年間分の新聞なんです。松山高校の新聞部には幽霊部員が1人もいないので、全員がどれかに必ず関わっています。受賞は“全員が認められた瞬間”だと私は思いました。

新聞のどこを見ても、全員の楽しかった思いが入っているんです。その楽しさが詰まっている新聞を見てくれたら嬉しいなと思いますね。

生徒たちのまっすぐでキラキラした目と、見守る先生の温かい眼差しは、自ら考え、作ることを純粋に「楽しむ」過程の尊さを改めて思い出させてくれました。 大人になると仕事に追われがちだけれど、私たちがこれまで生み出してきた商品も、一人の興味を種として、それぞれの得意分野からみんなで大切に育てあげた成果であったはず。これからもまた楽しみながら新たな価値を生み出していきたいと気持ちを新たにしました。

筒山くんが使う筆記具

ユニ メタルケース

新聞部随一の文房具マニアの筒山くんは、ユニ メタルケースを使用しており、「めちゃくちゃかっこよくて思わず買っちゃいました!使ってみると、見た目がかっこいいだけじゃなくて使いやすさもあって、買ってよかったなって思っています。」と言ってくれました。

>商品ページ